为加强专业课程思政教育,深化专业理论实践融合,提升学生综合规划实践能力,旅游与地理学院22级人文地理与城乡规划专业学生在指导老师的带领下于2025年4月14日-20日赴福建省厦漳泉都市圈(厦门、漳州、泉州)及福州都市圈核心城市(福州)开展区域规划综合实习。通过实地考察、案例分析、小组协作等形式,引导学生将地理学、规划学、经济学、环境学等多学科知识转化为解决实际问题的能力。

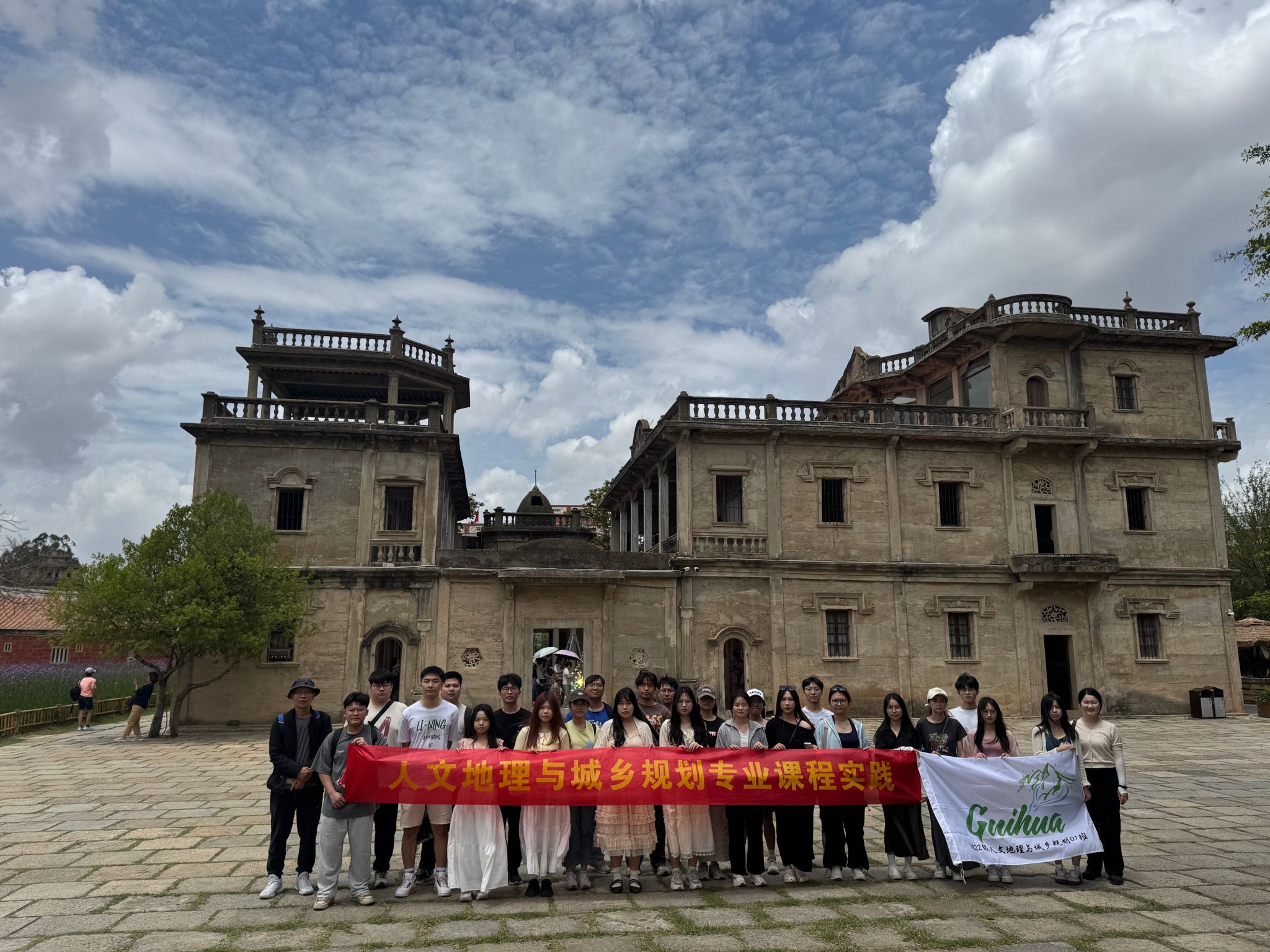

在厦门市,学生考察了集美学村,探究嘉庚建筑“中西合璧”风格与闽南气候适应性设计,解析侨乡建筑中蕴含的华侨精神与学村文化基因。考察历史文化街区定位、保护范围划定及实施策略,思考传统街巷肌理与现代教育功能的共生机制。接着,在厦门规划展览馆的考察中,梳理厦门“海湾型城市”空间布局、跨岛发展战略及“历史风貌保护-宜居城市建设-交通网络优化”协同逻辑,关注全域旅游规划、生态廊道构建及“山海城”一体化的规划创新。然后,考察了鼓浪屿,分析其海岛地形、万国建筑博览群的文旅优势,探讨历史建筑保护与旅游承载力平衡策略。

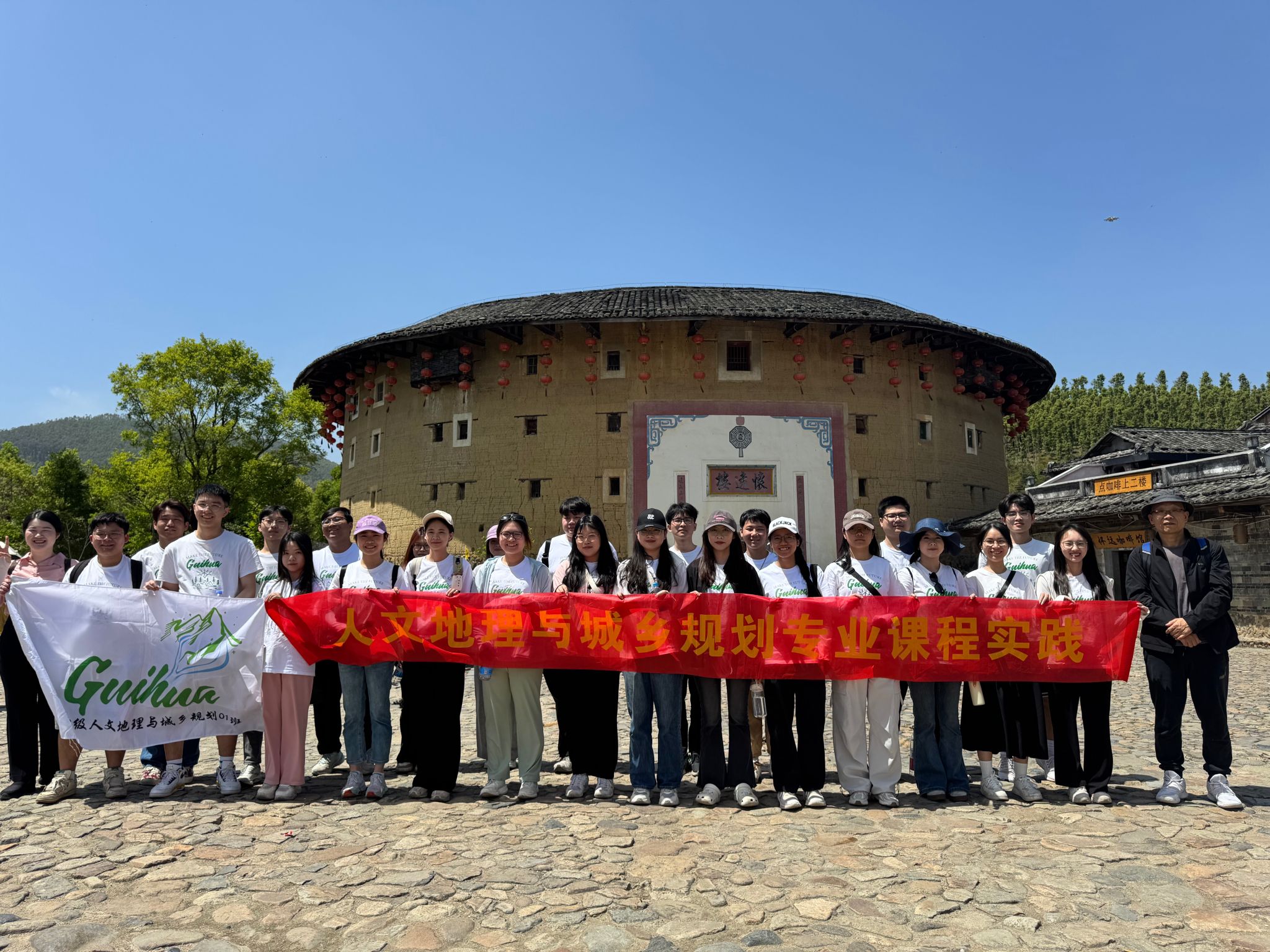

在漳州市,考察了云水谣古镇,解析和贵楼、怀远楼的防御性布局、生态适应性与家族共治文化的关系,同时考察古道榕树群落的景观轴线组织,分析“溪流-土楼-梯田”构成的立体聚落图谱如何承载农耕文明记忆。接着,考察了漳州古城,解读唐宋“九街十三巷”网格状街巷体系的历史成因,分析骑楼连廊对亚热带气候的适应性响应,考察台湾路-香港路历史街区的微更新实践,如传统商铺活化、暗渠生态修复,反思商业化进程中闽南语招牌、民间信仰场所的保护困境。

在泉州市,考察了开元寺、西街、梧林古村、五店市街区、海外交通史博物馆、洛阳桥等地点,训练学生从单点保护到线性廊道的系统性规划思维,分析古代工程智慧对现代海岸带规划的启示,理解民间信仰、侨乡记忆等非物质要素的空间表达策略,同时探索历史街区“微更新”与“功能重置”的平衡之道。

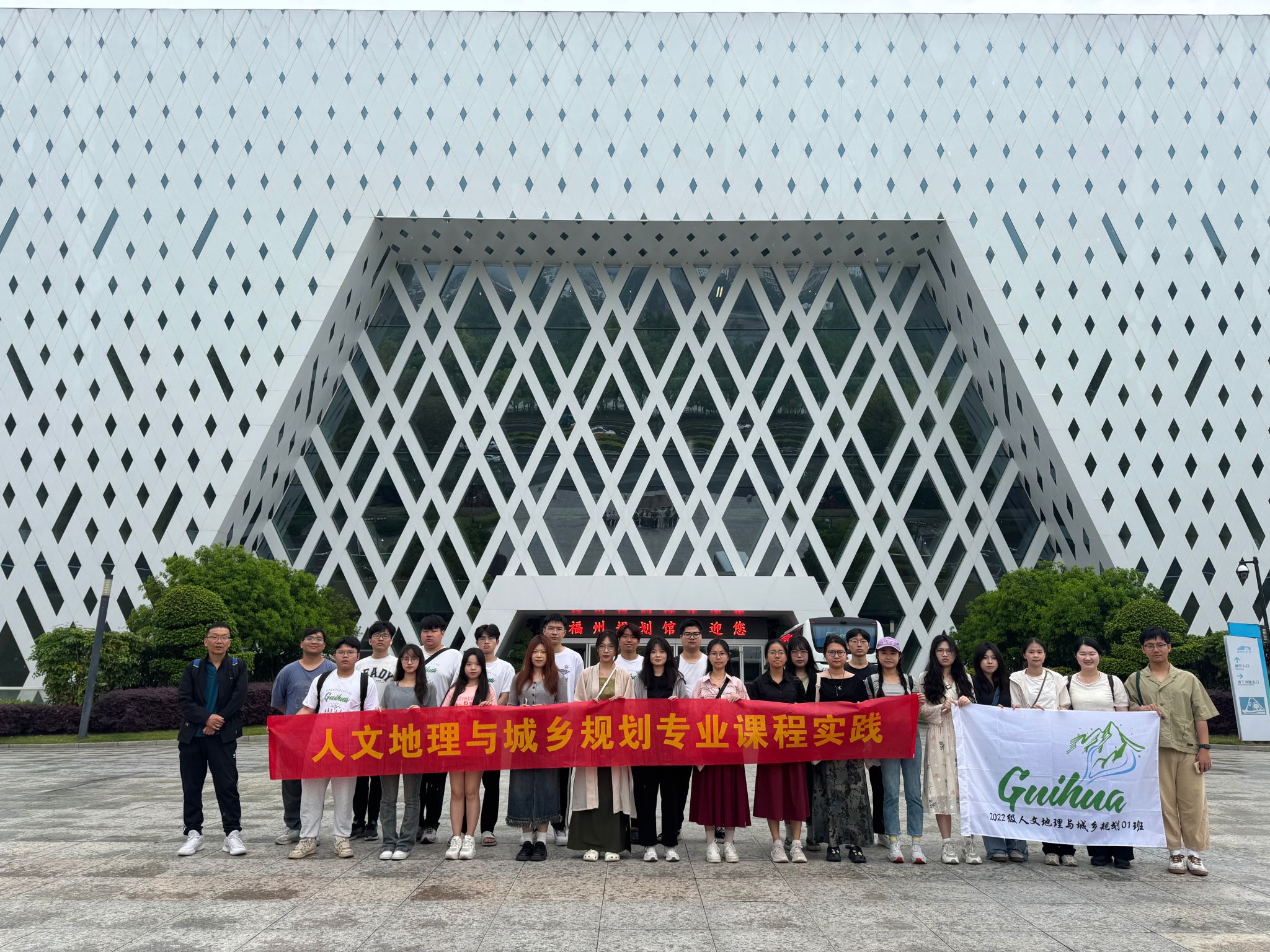

在福州市,学生在三坊七巷的考察中,解剖“西三坊东七巷”唐代里坊格局,解析南北中轴线对街巷肌理的控制逻辑,考察马鞍墙、门罩雕花等闽都建筑符号的文化象征。从林觉民故居到严复书院,探究“古厝活化”路径——如何以社区博物馆模式激活历史空间的教育、商业、文旅复合功能。在福州规划馆,通过沙盘模型解读“沿江向海、东进南下”的城市生长轴线,剖析“两江四岸”生态CBD与滨海新城的产城联动逻辑。

在实习考察结束后,在教师的指导下学生结合福建省及其所辖地级市国土空间规划以及考察的各个地点,围绕厦漳泉都市圈和福州都市圈核心城市的区域发展的资源环境、经济社会、技术支持等进行综合评价,并深入分析其区域发展战略、土地利用规划、区域产业规划、区域基础设施和公共服务设施规划、区域生态环境规划、区域防灾减灾规划等内容,并于4月25日召开了实习总结大会。最终形成实习报告及相关成果,深刻理解了区域规划的基本原理、基本方法、基本程序,进一步激发学生学习人文地理与城乡规划专业知识的热情。