《义务教育英语课程标准(2022版)》明确提出倡导英语学习活动观,强调以核心素养为导向的教学实践。我始终遵循以真实情境和真实任务为驱动力的教学原则,整合教学内容,以学生学习的发生为依据来评价课堂教学的效果。通过这次汇报课,我深刻感受到了“以教师为主导、以学生为中心”的对分课堂所蕴含的独特教学魅力与挑战。这不仅仅是一次简单的教学实践,更是一次深刻的教学反思与自我提升的过程。

一、把握成长契机

2024年秋季学期,我与韶关学院外国语学院的实习小组成员一同踏入了暨南大学附属崇德小学,开始了为期三个月的教育实习历程。我有幸被分配担任三年级3班的英语教学工作。随着实习尾声的临近,张新淮校长向我们实习生提出了一个挑战:集体备课,并推选出一位代表呈现一节“对分课堂”的汇报课。

接到这一任务时,距离汇报课仅剩几天,紧张的情绪在我们实习生中迅速蔓延。坦白说,我对“对分课堂”的理解并不深入,因为在我所在的大学班级中,我们并未接触过这一教学模式。然而,我清楚意识到,这是一个不可多得的学习和成长机会。因此,我果断地报名参与了这次汇报课,决心倾尽全力。我相信,机遇总是留给有准备的人,我也希望通过这次公开课,验证自己的教学实力,为未来的教育职业生涯奠定坚实基础。

二、遇到备课瓶颈

张新淮校长耐心地向我阐释了对分课堂的四元流程。在此基础上,我们实习小组选择了教科版三年级上册第八单元——It’s Time to Exercise作为教学内容。本节课涉及动物、动作等单词,旨在让学生能够使用"walk like a bear"等结构进行流畅的口语表达和对话。面对繁多的知识点,我们小组感到困惑:如何在有限的时间内高效传授知识,并确保学生能够理解、掌握并在实际交流中运用?

我们围绕教材,着力梳理教学重点和难点。经过集思广益,我们确定动物、动作单词及短语句子为教学核心。在备课过程中,我们多次讨论修订,计划通过小熊和小兔子的对话引入运动主题,随后通过视频教学,引导学生掌握"It’s time to..."句型及其用法。接着,我们计划通过练习教授"walk like a bear (horse, monkey, etc.)"等短语,最终将动作与动物通过like短语结合。

然而,初稿完成后,我们发现教学设计存在诸多问题。比如,教学重点不够突出,细节过多,非目标词汇处理不当,过多中文注释导致讲授时间过长,活动时间不足,活动设计不合理,对分课堂特色不鲜明。此外,教学活动过于依赖教师讲授和机械操练,缺乏师生共同参与的双向互动,这与义务教育英语课程倡导的理念相悖,也未充分利用对分课堂的优势。

三、优化教学设计

面对这些问题,我们实习小组感到非常困惑和无力。在汇报课仅剩一天之际,我们紧急联系了《教学法》专业课的刘桂芳老师,向她详细描述了我们所面临的困境。

了解到汇报课的紧迫性,刘老师迅速诊断出我们的问题所在:教学目标不够明确,内容主线未能有效整合,导致教学活动零散、缺乏连贯性。她指出,我们当前的教法更适合初中生,与小学英语教学特点不符。在对分教学中,应遵循一个基本原则,即教师负责梳理“难的知识”,而“易的过程”则应交给学生去体验学习。对于小学低年级学生而言,课堂节奏应更加明快、生动、具有互动性。

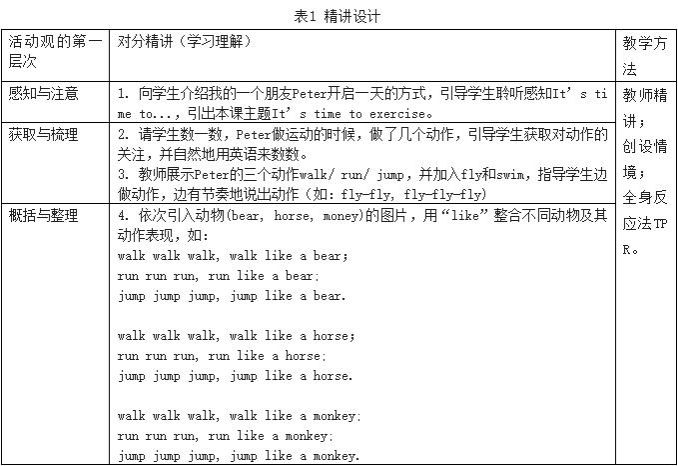

1. 精讲设计

刘老师利用中午和晚上的休息时间,为我们召开了两次线上备课会议。她逐页审查我们的课件,帮助我们重塑教学设计,并设计了一个逐步深入的对分精讲流程(对应英语学习活动观的第一层次)。例如,她指导我们加强精讲活动之间的逻辑性,从“我有一个朋友,他叫Peter,他是这样开始他的新一天”的情境入手,依次串联“起床时间、运动时间、运动项目、练习五禽操”等环节,确保精讲内容符合小学低年级学生的认知和情感需求。精讲的活动设计详见表1。

从表1可见,精讲环节主要集中于目标词汇和语块的模仿跟读,这与学习活动观的第一层次“学习理解”相吻合。教师通过情境创设和全身反应法(TPR),引导孩子们在动态活动中观察、聆听并说出“It's time to wake up/ get up/ get dressed, etc.”等日常英语表达。接着,孩子们伴随音乐节奏,边说英语边做运动。这种活动既是基本的互动模式,也是学生与环境交流的关键环节。这一设计巧妙贴合小学阶段学生的学习特性,有助于他们保持节奏感,自觉地将注意力集中在课堂上。

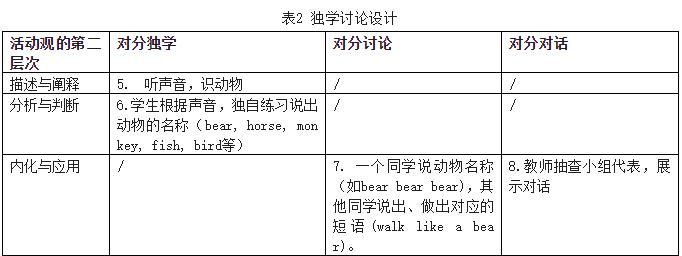

2. 独学讨论(第一轮)设计

本轮独学、讨论和对话,是对所学词汇语块的应用,也对应学习观的第二层次“应用实践”,涵盖描述与阐释、分析与判断、内化与应用等活动。我们设计了“听声音、识动物”的任务,让学生们自主练习单词发音并做出相应的动作。在小组讨论环节,互相考一考,一名同学提出动物名称和动作,其他同学迅速反应,做出对应的动作。独学讨论的任务设计见表2。

在这个任务中,学生们首先积极地自主运用语言进行输出。接着,通过交际活动中的应用词汇和句型来巩固语言知识,这不仅锻炼了他们的表达技能,也提升了听力和展示能力。

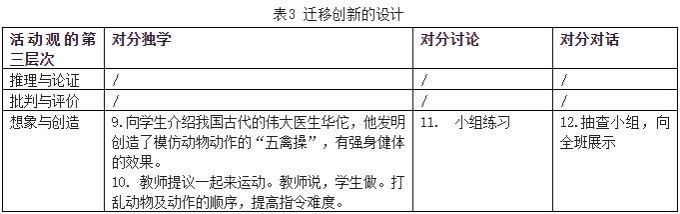

3. 独学讨论(第二轮)设计

进入迁移创新阶段,教师鼓励学生把“五禽操”的运动融入到生活里,提议不仅自己规律锻炼,也邀请辛勤工作的爸爸妈妈一起参与(如表3)。这一设计进一步激发学生的兴趣动力,培养实践能力和创新思维,也强化了家庭和学校的联系。

此外,刘老师对我的课堂指令进行了大幅精简。她指出我在试讲中存在“多余话语”,使得指令繁复、不清晰,增加了学生的理解障碍。因此,她建议我使用简洁且富有启发性的英语与学生进行互动。例如:“I have a friend. His name is Peter. Let’s see: how he starts his day.”“Attention, the little animals are coming!”这样的指令简明扼要,能自然地引导教学环节的转换,符合学生的心理特点,便于他们在想象和体验中轻松学习新知识。

在刘老师的持续指导下,我们小组加班加点对PPT进行修改和完善,调整教学方法和流程。我也依照刘老师的建议,不断练习和改进自己的教学语言。经过多次修正和演练,我们终于完成了汇报课的所有准备工作。

四、迎接教学挑战

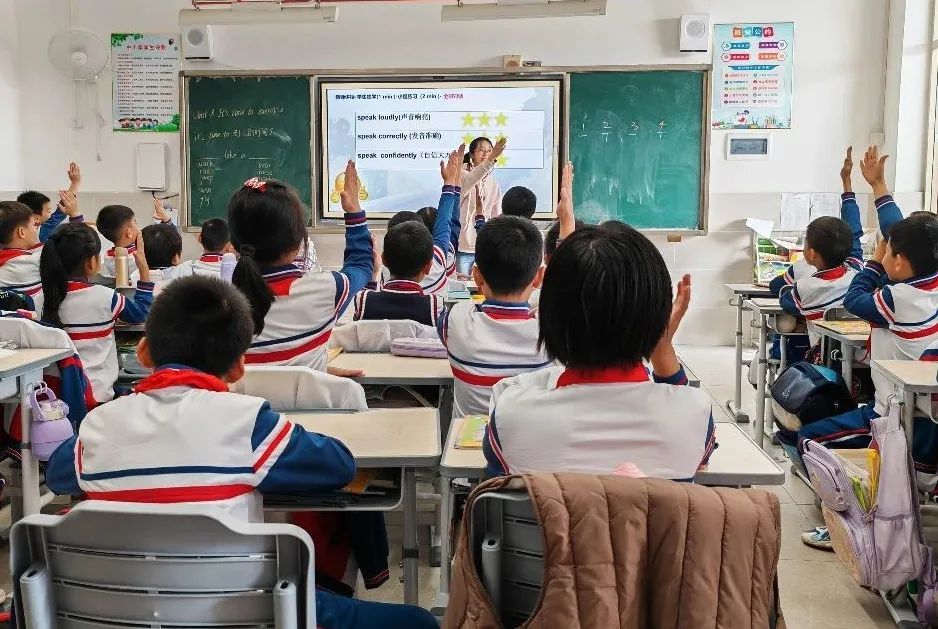

第二天,汇报课如期而至,我心中既有紧张也有期待。我担心自己的表现不够理想,也忧虑学生们会像之前那样难以理解我的讲解。但当我踏入教室,看到学生们专注的目光,我的紧张感渐渐消散。

从简短的导入“让我介绍一下我的朋友Peter”开始,我观察到孩子们被深深吸引,互动积极,连最活跃的学生也安静地坐好。这让我更加镇定,勇于推进教学进程。我依照预设方案,流畅地执行了对分四元流程。同学们表现出色,迅速掌握了教学内容。我只用了10-15分钟,就高效地完成了词汇和短语的精讲。独学讨论环节同样进行得如火如荼,大家全情投入。

作为实习老师,我确实存在一些不足,比如时间管理不够精准,导致课堂出现了意外的空闲时间。我有些慌乱,思路也变得不够清晰。为了填补这个空档,我让学生们反复练习和朗读,虽然这个环节显得有些匆忙和重复,但孩子们依旧积极参与。此外,我注意到需要将音乐背景音量调整到更合适的水平。

五、挥别实习时光

临近下课,孩子们起立,齐刷刷地转身,用他们在这堂课新学的语言,向听课老师们道出了一句:“It’s time to say goodbye。”这一幕,让我感到无比温馨和满足。孩子们的道别,也标志着我短暂实习的圆满句点。小朋友们在学英语的过程中,慢慢习得对个人发展重要的主动学习、交流表达、自信展示等价值观、品格和能力,我仿佛看到了核心素养培养在他们身上的具体体现。这是一幅生动的教育图景,让我对未来充满了希望和期待。

这是借助对分课堂的四元流程,构建从学习理解走向内化运用、创新的拾级而上的英语学习活动路径。课堂能体现积极的、动态的、环环相扣的活动,外部活动是同学们跟我一起用言语和动作模仿动物做运动;同时,内部活动是孩子们作为课堂主体的心理认知和思维发展,以下是我对这堂课的具体总结:

1. 备课:先从教材中明确“教什么”, 再分析“怎么教”

单元中的内容要素丰富且细节,尤其语言知识是构成语言能力的基础部分,我们新手老师很容易觉得到处都是知识点,满地捡芝麻。例如,标题的语法结构,课件里的新单词,看似处处是重点,就反而丢失重点。我们需要翻阅教材,关注主题语境,明确主题,确定目标和重点。设计好“教”以后,就进入“学”的设计。

2. 精讲:发现小学低年级孩子的“独特语言”

在备课前期,我们小组遇到了很多困难,在刘桂芳老师的指导下,我们对教学设计进行了大幅调整,增加情境、音乐和肢体参与等元素,让精讲图景化、动态化;使用贴近小学生心理和认知水平的指令,删减冗余的提问互动。这些调整在课堂上取得了显著效果,学生们的学习热情高涨,对知识点的掌握也更加牢固。这让我意识到,对于小学生来说,真实的情境创设、生动的节奏规律、身心参与的学习形式、以及富有想象力的指令,可能是接近他们、与他们沟通的“独特语言”。

3. 独学:设计面向全体学生、难度适切的任务

“活动”在知识和技能内化中起着重要的桥梁作用,对分课堂的四元流程,本身就是一种有层次的、逐层推进的学习活动,并且走向建构和社会建构,促进学习的理解、内化、应用、创新。而在这堂课里,设计与目标相关、难度适宜的独学任务,能帮助小同学们进入自主学习,化被动为主动。因为有合适的任务,孩子们积极参与,组员之间还能互相分析判断,表现得非常聪明!我的教师角色也从知识的传递者转变为学习的引导者和促进者。

4. 时间:把控课堂结构

虽然课堂节奏紧凑且高效,但我在时间和内容把控方面有很大不足,尤其是实践和创新环节不够,导致时间有多,我在课堂上变得慌乱。为了避免这种情况再次发生,我需要在未来的教学中注重时间管理和课堂延伸的设计,要标注各环节的时间。

5. 反馈:发现前行的方向

课后,我收到了学生们积极的反馈。他们表示这堂课既简单又有趣,让他们在短时间内掌握会用了很多语言知识。这让我深感欣慰和自豪。同时,我也意识到自己在教学中还有很多需要学习和提升的地方。例如,如何了解不同学段学生的心理和认知水平?如何设计生动有趣的教学环节?这些都是我在未来的教学中需要不断探索和实践的问题。

活动观是落实核心素养目标的重要教学参考路径;对分课堂的四元教学为活动观提供了清晰的教学思路,能设计出逐层递进的英语学习活动。学生是昂扬的生命主体,在有限的课堂沃土里,尽管我如蜉蝣之于天地,一粟之于沧海,我也想尽心希望帮助同学们享受教育的快乐,培养他们的沟通力、共情力、批判力。只有通过不断地反思和总结,我才能发现自己的不足并不断进步。我相信在未来的教学中,我会更加注重实践创新和教学反思,努力成为一名优秀的教师!